四国八十八ヶ所の霊場をめぐる遍路の旅。その「はじまりの地 鳴門」には、人々の祈りと想いをつなぐ風景があります。今回は、イタリアから訪れた巡礼者の物語から、遍路が紡ぐ心の旅を辿ります。

2025.11.27四国八十八ヶ所霊場の一番札所・霊山寺と二番札所・極楽寺を要する鳴門市。

ここは、1200年の歴史を刻む遍路の「はじまりの地」であり、人々の祈りと旅が今も息づくまちです。

秋晴れの門前から歩き出す巡礼者、再会を喜ぶ仲間、「いってらっしゃい」の声、そして渦潮が奏でる自然の鼓動。

イタリアからの巡礼者の物語を通して、鳴門が見つめてきた“心の旅”の原点を辿ります。

-

目次

- 第1部 世界をつなぐ「祈りの道」―鳴門から始まる遍路の旅

- 第2部 歩き続ける祈り―四国遍路のはじまりと今―

- 第3部 キンモクセイの香りに導かれて

- 第4部 『いってらっしゃい』のまち―鳴門が見つめてきた遍路の姿―

第1部 世界をつなぐ「祈りの道」―鳴門から始まる遍路の旅

2025年11月1日、イタリアから「自閉症と歩く(In Cammino con L'autismo)」のメンバー20人が鳴門を訪れた。彼らは世界各地の巡礼路を歩き、自閉症のある人々が社会の中で共に生きる姿を伝えるグループだ。スペインのサンチャゴ、イタリアのヴィア・フランチジェーナなど世界中の巡礼路を歩いている。2年前、初めて挑戦した四国遍路の温かさに魅せられ、再びこの地に戻ってきた。

一番札所・霊山寺前にある遍路用品やお土産物を扱っている「門前一番街」では、地元の人たちが「おかえりなさい」と笑顔で迎えた。前回の旅で交流を重ねた徳島県自閉症協会の会員や店主たちとの再会に、メンバーの目が輝く。国も言葉も違う者どうしが、笑顔で手を取り合う光景。その温かさが、この巡礼始まりの地・鳴門の何よりの魅力だ。

「自閉症と歩く」の代表者であるペランジェロ・カッパイさんは「2年前に初めて経験した四国遍路は、私たちの人生に大きな影響を与えました。単なる冒険や巡礼ではなく、本当の意味での出会いの旅でした。自分自身との向き合い、旅の素晴らしさ、日本の文化、そして温かく迎え入れてくれた人たちとの出会いが私たちの心に刻まれました。」と語る。

「訪れたお寺のひとつひとつが、自分たちが成し遂げたことや成長を実感する場所となりました。困難を乗り越えてきたことだけじゃなくて、一緒に歩いて支えあいながら少しずつ進んでいったことで感じた喜びも大きかった。日本から教わったこともたくさんありました。日常にある細やかな気配り、調和のとれた空間、そしていたるところで感じた人への深い思いやりは、私たちを温かく迎え入れ、大切にされていると感じさせてくれました。私たちはただの旅人ではなく、ひとりひとりがその個性で認められた存在だったのです。日本の温かさや包容力に触れた経験は、ずっと心に残る大事なものになりました。」

その後、彼らは世界中の巡礼の道を歩いたが、四国遍路の旅路の風景、一緒に歩いた人々の笑顔が彼らの思い出から消えることはなかった。そして彼らはこの地に戻ってきた。カッパイさんは言う。「私たちは、もう一度四国八十八ヶ所巡礼に挑戦することを決めました。四国遍路の旅を通じて、自分を受け入れたり、違いを認めたりすることで、心が豊かになるって思うし、誰かと一緒に歩むことで強くなれるものだと思います。巡礼は人生の縮図のようなもので、困難や驚きに向き合いながら成長していく道でもあります。この旅は、自閉症や多様性を障がいではなく、新しい視点で世界を捉える方法とすることを伝えるものでもあります。この旅を通じて、いろんな人とのつながりを広げ、お互いの理解を深めていきたいと思っています。」

2年前、彼らとともに歩き遍路に挑戦した徳島県自閉症協会の会長・島 優子さんは「横断歩道の向こうに顔が見えた瞬間、すぐにお互い笑顔になった。また会えてうれしい。」と再会を喜ぶ。

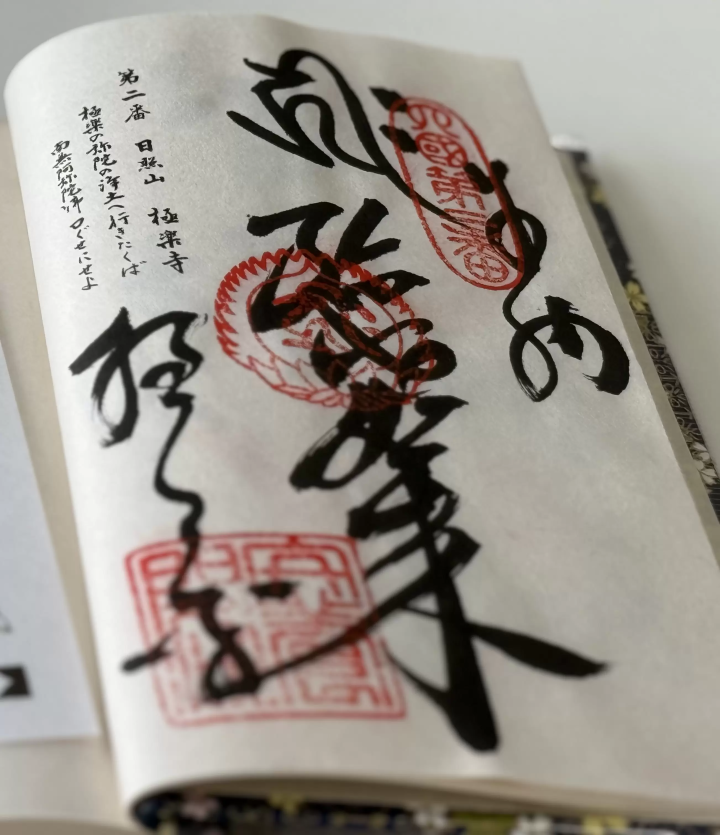

四国八十八ヶ所霊場の出発点である一番札所・霊山寺。朝の光に包まれた山門をくぐり、彼らはゆっくりと歩みを進める。鐘を鳴らし、ロウソクに火を灯し、静かに祈る。その姿は、とても凛として穏やかだった。

一番札所を出てすぐ、道端の民家の窓から子どもたちの声が聞こえてきた。

「おはようございます。いってらっしゃい!」

メンバーも笑いながら応える。「アリガトウゴザイマス!」

お互いに手を振る。その短いやりとりの中に、この地に息づく“お接待”の心が感じられた。見知らぬ旅人を、まるで家族のように見送り、応援する——それはこの地に古くから続く、人と人をつなぐ文化である。

四国遍路は、約1200年前に弘法大師・空海が修行した八十八の霊場を巡る祈りの旅。その最初の一歩が、ここ鳴門から始まる。遍路の道は、信仰のためだけでなく、自分自身を見つめ直す旅でもある。

一行は次の札所へと歩みを進める。やがて、ほのかにキンモクセイの香りが漂ってきた。

——秋の遍路路は、優しい香りに包まれながら、静かに彼らの心を導いていく。

【第1部おわり】

第2部 歩き続ける祈り―四国遍路のはじまりと今―

四国遍路は、阿波(徳島県)・土佐(高知県)・伊予(愛媛県)・讃岐(香川県)に点在する弘法大師空海ゆかりの88箇所の札所を巡って四国を全周する全長1400キロメートルに及ぶ壮大な回遊型巡礼路である。

◇四国の豊かな自然に育まれた1200年の歴史をもつ「四国遍路」

四国遍路の歴史は、平安時代の僧侶や修験者による弘法大師が修行したといわれる聖地への巡礼から始まり、鎌倉時代には西行、法然、一遍も四国を訪れていたとされている。次第に一般の人々も巡礼するようになり、江戸時代には海上交通の発達とともに遠隔地巡礼が活発化し、弘法大師信仰の普及に併せて、弘法大師が生まれ、修行し、悟りを開いたとされる四国自体が聖なる場所とされ、一般民衆に広まっていった。現在は、バス、列車、自家用車などの交通機関を利用した巡礼も行われているが、今なお多くの人々が自らの足で遍路を行っている。四国遍路は、時の流れとともに変化を重ねながら1200年を超えて継承され、人々により継続的に行われている。

「遍路ころがし」と呼ばれる古の面影を残す険しい山道や長い石段、のどかな田園地帯やにぎやかな街なか、波静かな海辺や最果ての岬を、白装束に菅笠を身にまとい、金剛杖を持った「お遍路さん」が行き交う風景は、四国遍路の風物詩となっている。長い遍路旅をするお遍路さんの表情は、充実感と安らぎに満ち、石畳を突く金剛杖の音が軽やかに響き、鈴の音とあわさって四国の大自然に溶け込む風景は、心が洗われる。

◇我が国を代表する「回遊型」の長距離巡礼路

四国遍路は、キリスト教やイスラム教の巡礼にみられるような最終目的地を目指す「往復型」の巡礼路と異なり、四国一円に展開する我が国を代表する「回遊型」の長距離巡礼路である。全ての札所を歩いて回ると40日以上の長旅であり、人間の心の成長に応じて、お遍路の始まりである阿波は修行への志を固める「発心の道場」、土佐は自らと向き合って苦闘する「修行の道場」、伊予は迷いから解かれる「菩提の道場」、讃岐は結願成就し悟りに至る「涅槃の道場」と名付けられている。

しかしながら、必ずしも一度に全ての札所を巡礼しなければならないものではない。どの札所も同等に位置付けられ、どこからはじめてもよく、「10ヶ所参り」のように何回かに分けて巡る「区切り打ち」や、阿波・土佐・伊予・讃岐の4つに分けて巡る「一国参り」、順序を逆に巡る「逆打ち」、順序にこだわらず巡る「乱れ打ち」など、巡礼の仕方は様々であり、何度も巡礼している者も多い。

四国遍路は、国籍や宗教・宗派を超えて誰もがお遍路さんとなり、弘法大師とともに「同行二人(どうぎょうににん)」で、「救い」や「いやし」を求め、また「供養」や「修行」など、それぞれの思いを込めて、一歩ずつ次の札所を目指し、自分と向き合う「心の旅」を続けている。

◇地域が一体となって四国遍路を支える「お接待」文化

四国の人々は、老若男女問わず、古くからお遍路さんを身近な存在として、温かく迎え入れ、見守り続けており、「お接待」と呼ばれる独特の援助を行っている。お遍路さんに食事や果物、飲み物を振る舞い、ねぎらいの言葉をかけ、道に迷ったときは道を案内し、時には「善根宿(ぜんこんやど)」と呼ばれる無料の宿やお風呂を提供する。「お接待をすることで自らの代わりに遍路巡礼を託す」、あるいは、「お接待自体が功徳である」とも言われている。

お遍路さんは、地元住民との触れ合いや、何気ない一言に心身の疲れを癒され、新たな活力を与えられ、途中で断念しかけた気持ちを奮い立たせ、再び遍路を続ける。四国遍路文化と他の宗教の巡礼文化との大きな違いは、四国遍路が四国の人々の生活に溶け込み、人々が常にお遍路さんに寄り添っていることにあり、その象徴が「お接待」である。

◇四国遍路―信仰・修行・地域が織りなす生きた文化遺産

四国遍路は、弘法大師への「信仰」と修行を実践する「場」、それを支える「地域」の三者が一体となった世界に類をみない巡礼文化であるとともに、我が国の歴史、文化、さらには日本人の精神を伝承する生きた文化遺産である。

※日本遺産ポータルサイト(文化庁)(https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/)を加工して作成

| Another Story |

| なると第九―バンドーの地に響く平和へのシンフォニー |

1918年6月1日。徳島県鳴門市にある板東俘虜(ふりょ)収容所でドイツ兵捕虜によって、ベートーヴェン「第九」交響曲がアジアで初めて全曲演奏された。

初演の背景には、収容所所長である松江豊寿をはじめとする、職員の捕虜に対する人道的な処遇や、捕虜と地元民との国境を越えた心温まる交流など、まさに「第九」が持つ人類愛の精神を体現した史実があった。また地元民には「ドイツさん、ドイツさん」といって、家族のように親しむ風潮が広がっていたという。この板東は四国霊場の一番札所でもあった。古くからお接待や善根宿の風習は、人々の気持ちに知らず知らずのうちに思いやりが生き続け、異国の兵士達を受け入れることに抵抗感は少なかったようである。

ベートーヴェンがシラーの詩を借りて、人間愛を描きたかったように、「なると第九」は鳴門市が生んだ固有の財産であり、地球上から戦火が絶えることのない今、国境を越えて、世界へ発信する『平和へのシンフォニー』でもある。

【第2部おわり】

第3部 キンモクセイの香りに導かれて

二番札所までの道中で一行は公園に立ち寄った。かつて「板東俘虜収容所」があった場所——現在の「ドイツ村公園」である。第一次世界大戦中に捕虜としてこの地に収容されたドイツ兵たちは、地元住民と交流を深め、音楽やパンづくり、スポーツなどを通して互いを尊重しあった。「敵」であるはずの相手を受け入れ、共に暮らした歴史。鳴門には、昔から“違いをそのまま受け止めるインクルーシブな文化”が息づいているのだ。

二番札所・極楽寺の朱塗りの仁王門をくぐる。境内の静寂と荘厳さを感じながら、一行は新たに旅の思いを巡らせていた。

カッパイ会長は今回の巡礼の意味を改めて語る。「息子のフェデリコは2年前のこの地での体験に強く心を動かされ、帰国後には日本語を勉強し始めるほど影響を受けました。今回は山門での一礼やお参りの作法を自然に行う姿を見て、前回からの大きな成長を実感しています。遍路を通して心身ともに豊かさを得ている息子の姿を見ることは親として本当に感動的です。地元の方々の温かい励ましも心に染み入り、この地を訪れる度に人と人との絆の温かさを感じています。これからもこの体験を大切にしながら、何度も足を運びたいと思っています。」

島会長も「文化や言葉の違いがあっても、ジェスチャーや気持ちを込めた交流の中で、助け合いながら前に進むことができる。この旅ではそうしたつながりを実感する場面が多く、小さなことでも心が通じるという喜びがあります。今後もこのつながりを大切にしていきたい。」と継続した交流に期待する。

二番札所・極楽寺を出発し、本格的な遍路道を歩き始める。秋のやわらかな陽ざしの下、静かに列をなして進んでいく。

道すがら、どこからともなくキンモクセイの香りが漂ってくる。甘く、懐かしく、どこか切ない香りに導かれるように、彼らは一歩ずつ歩を進める。香りが途切れるたび、また新しい風が運んでくる。まるでこの地そのものが、優しく彼らを励ましているかのようだった。

三番札所・金泉寺に着いたころ、心地よい疲労が体を包んでいた。昼食をとり、記念撮影をする。笑顔を交わしながら再び歩き出す。だが、ほどなくして冷たい風が吹き始め、空が灰色に変わる。激しい雨が降り始めた。予想外の雨。けれど、誰も慌てなかった。

近くの民家の軒先を借りて雨宿りをする。住民が「どこから来たの?」と声をかける。「イタリアからです。」「遠いところご苦労様。どうかお気をつけて。」「アリガトウゴザイマス」。見知らぬ土地での温かい交流に、心までほぐれていく。

カッパイさんの言う「巡礼は人生の縮図のようなもの」という意味を理解する。

——雨が降ったら雨宿りすればいい。疲れたら休めばいい。歩く理由も、歩くスピードも人それぞれ。でも、それでいいのだ。——

雨が小降りになり、レインコートを着て歩き始める。遍路道はぬかるみ、足を取られながらの歩みとなった。上ったり下ったり、泥に滑りながらも前へ進む。これもまた人生のようだ。思うように進めない日もあれば、ふとした瞬間に光が差す日もある。

やがて、四番札所・大日寺に着くころには、雲の切れ間から陽が差してきた。濡れた道がきらめき、木々の葉からこぼれる光が一行を包む。雨の中を歩き抜いた疲れとともに、静かな達成感が胸に広がった

この日の行程はここで終了。「Ciao!」。互いの健闘をたたえ合い、笑顔で握手を交わす。別れ際、「また一緒に歩こう」と約束を交わしたその言葉が、秋風に乗って静かに響いた。

再びキンモクセイの香りが漂う。人生の旅路のように、遍路道もまた続いていく。四国遍路は、歩くすべての人をあたたかく包み込み、誰もが自分のペースで心の旅を続けられる。

——そのインクルーシブな優しさこそが、世界中の人々を惹きつけてやまない。

【第3部おわり】

第4部 『いってらっしゃい』のまち―鳴門が見つめてきた遍路の姿―

四国八十八ヶ所霊場の第一番札所・霊山寺。その門前には、白衣や菅笠、納経帳などを扱う店が並び、世界各地から訪れるお遍路さんの出発を見送っている。ここ鳴門は、まさに“遍路のはじまりの地”だ。

その一角で30年以上にわたり店を構える「門前一番街」。遍路用品と地元みやげを扱う店の経営者であり、「自閉症と歩く」の歩き遍路のお世話をした森下麻実子さんは、これまで数多くのお遍路さんを見送ってきた。白衣姿の旅人が門をくぐるとき、森下さんはいつも静かに「いってらっしゃい」と声をかける。

「緊張した顔の人、笑顔の人、悩みを抱えている人もいます。皆さんそれぞれの思いを胸に出発されるんです。私にできるのは“気をつけてね”と送り出すこと。でも、その一言で安心して旅ができると嬉しい。ここは、そういう場所でありたいと思っています。」

この優しい言葉に背中を押され、遍路を歩き始める人は少なくない。鳴門の人々の心に根づく「お接待」の文化は、旅人の心を支え続けている。

「“お接待”って、ただ物を渡すことじゃないんです。ありのままの相手に敬意を持ち尊重する“リスペクトの気持ち”なんですよね。だから、どんな国の人にも伝わる。言葉が通じなくても分かり合えるんです。」

近年は海外からの巡礼者も増え、門前の風景はますます国際的になった。『インクルーシブ』という言葉を耳にすることが増え、文化や人種、価値観の違いを超えた包括的な取り組みの重要性が語られることも多くなった。しかし、実は四国遍路は1200年前からそのインクルーシブな精神を体現し続けてきた存在でもある。「国籍や宗教に関係なく、白衣を着れば誰もが『お遍路さん』として、その道を歩く存在として受け入れられる。道中では見知らぬ人々との助け合いや交流を大切にし、誰もが旅の仲間として繋がる。一人ひとりの歩みを見守り、温かく送り出す地域の風習は、ここにしかない文化です。」と森下さんは微笑む。

鳴門を出発したお遍路さんたちは、約1400キロの旅路を経て再びこの地に戻ってくることがある。その時の感謝の言葉や、巡礼を終えた達成感を共有する姿は、この地が単なる通過点ではなく、巡礼者の心に深く刻まれる場所であることを物語っている。

「“やっと全部回れた”って報告に来てくれる人がいるんですよ。何年もかけて八十八ヶ所を巡って、最後に鳴門でお礼を言ってくれる。ここが“はじまりと終わりの特別な場所”なんだなって思います。」

霊山寺前の通りには、今日も白衣の旅人が行き交う。お遍路文化は信仰の形を超え、鳴門のまち全体を包む“人と人との絆”となって生き続けている。

「鳴門はね、“安心して歩き出す勇気”をくれるまちなんです。」森下さんの穏やかな笑顔が、その言葉の意味を物語っていた。

海を越えて訪れる人、初めて遍路に挑戦する人、人生の節目を歩いて迎える人——。すべての旅人がこの地で第一歩を踏み出し、そしてまた笑顔で帰ってこられるように。

四国遍路はじまりの地、鳴門。

その門前では、今日も変わらず「いってらっしゃい」の声が響いている。

【おわり】

-

徳島県鳴門市から始めるお遍路の旅!楽しみ方から気をつけるべきことまで徹底解説

2025.11.21